Nel nostro mondo globalizzato e segnato da permanenti, volontarie e involontarie, migrazioni di massa in quale lingua é meglio condurre la psicoterapia? La lingua madre in cui siamo cresciuti e abbiamo costruito il nostro mondo interiore? Quella straniera che abbiamo a fatica appreso in una nazione, divenuta la nostra nuova confortevole casa, senza l’ingombrante e al tempo stesso affascinante solaio dei nostri ricordi? O ancora nella lingua astratta, funzionale della globalizzazione e dell’innovazione?

Mi ponevo queste domande, ovviamente impossibili in termini così assoluti e drastici, nel corso di un piacevole scambio con un giovane collega, alla tenace e lodevole ricerca di nuove esperienze professionali e umane in terra straniera ma comprensibilmente un po’ intimorito dallo schweizerdeutsch, il dialetto svizzero, che é, a tutti gli effetti, dagli uffici, ai negozi agli ospedali, la vera lingua della Svizzera tedesca. Mi sovvenivano i miei timidi inizi in terra elvetica quando confondevo ancora in tedesco “affascinante” con “deludente”, suscitando comprensibile imbarazzo nella mia interlocutrice. Che per fortuna, badando più alla mia mimica e ai miei gesti, capiva, a dispetto delle mie parole, i miei complimenti.

Poi, non senza fatiche e delusioni, anche il mio tedesco é migliorato. “Non può che andare sempre meglio”, mi incoraggiava, amabilmente ironico, un mio collega di Berlino. Fino a quando (quando?) anche la psicoterapia vi ha trovato posto, dapprima quasi di soppiatto, poi con maggiore convinzione, ma sempre con la sensazione di star seduto in punta di sedia. Nel tedesco mi sono infatti portato appresso – e come avrebbe potuto essere diversamente? – la mia timidezza e insicurezza, quelle con cui ero cresciuto e che l’italiano nel frattempo mi consentiva un po’ di nascondere, regalandomi, occasionalmente, la sensazione di sedere su un’elegante e comoda poltrona. Con il tedesco ricominciava tutto da capo, sicuramente per me ma un po’ anche per chi mi sedeva di fronte e raccontava nella sua lingua o dialetto la sua storia.

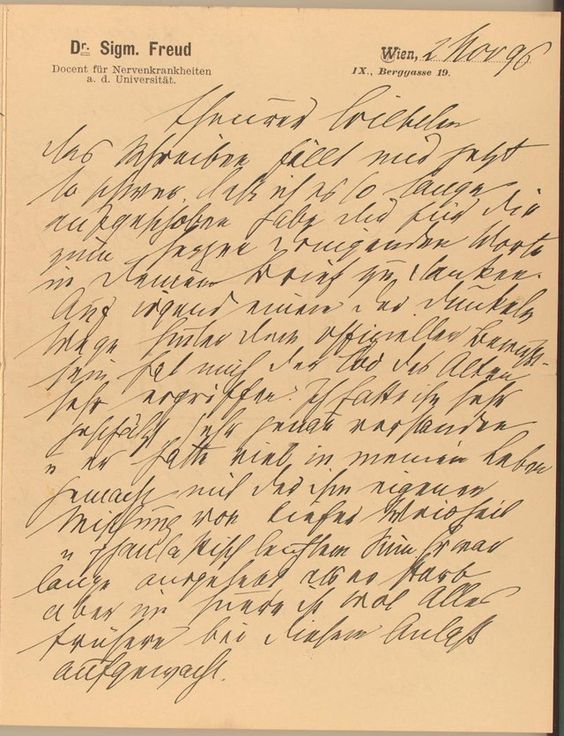

Molto é stato scritto sulla lingua, materna, straniera, palese, latente del paziente. Molto meno, mi sembra, su quella del terapeuta. Il nucleo della questione l’aveva intuito, ancora una volta, Freud, che in una sua celebre lettera a Fliess – citata anche da Bodei nel suo splendido Le logiche del delirio – descrive con precisione il processo di traduzione, più esattamente di trascrizione (Umschreibung) cui vanno incontro i nostri ricordi nel passaggio da un’epoca all’altra della nostra vita. Se tutto fila liscio i nostri ricordi vengono tradotti dalla lingua primordiale della nostra infanzia, vicina all’inconscio, in quelle sempre più complesse e differenziate delle nostre successive fasi di vita. Se però questi ricordi sono traumatici, emozionalmente troppo pensanti e ingombranti, la traduzione non riesce e ce li portiamo dietro nella lingua e nel modo, incontrollato e incontrollabile, d’essere del nostro linguaggio/processo primario, come fueros, cisti ingombranti e sempre pronte a scoppiare

Scrive Freud

“il nostro meccanismo psichico si è formato attraverso un processo di stratificazione” “…essendo il materiale presente nella forma di tracce mnestiche soggetto di quando in quando a un ri-arrangiamento in accordo con circostanze più recenti” … cioè … “ – ad una ritrascrizione.” … “Quindi ciò che è essenzialmente nuovo rispetto alla mia teoria è la tesi che la memoria opera non una ma diverse volte su ciò che è rimasto a giacere in varie specie di indicazioni” … “Vorrei sottolineare il fatto che le successive registrazioni rappresentano la realizzazione psichica di successive epoche della vita. Alla frontiera tra due di queste epoche una traduzione del materiale psichico deve avere luogo” … “Un fallimento della traduzione – questo è ciò che intendiamo clinicamente come “rimozione”.

Alla base della nostra memoria, della nostra capacità di rielaborarla e di costruirvi sopra la nostra identità c’è dunque un processo di traduzione. Il paziente, ognuno di noi é un traduttore, più o meno fedele e/o capace. “Forse in certo modo psicoanalisti e psicoterapeuti – ciascuno usando metodi differenti – sono in fondo – scrive Jacqueline Amati Mehler nella sua bella relazione “La lingua esiliata. Emigrazione e memoria” inviatami dal mio giovane collega –

dei traduttori, traduttori dell’inconscio”. Su traduzione, inconscio e psicoanalisi ha scritto anche, con affascinante cognizione di causa, Laura Bocci, traduttrice letteraria e scrittrice, autrice dello straordinario “Di seconda mano. Né un saggio, né un racconto sul tradurre letteratura”

Torno alla mia sedia e a quella del paziente che siede di fronte a me. Nello spazio tra me e lui stanno parole (e silenzi) che sono il risultato di tanti processi di traduzione. Dal suo inconscio, dal mio inconscio, dalla mia lingua materna, dalla sua (qualora anche lui non sia di madre lingua tedesca). I problemi anche tecnici, linguistici, in questo contesto erano ben noti anche a Freud che li aveva sperimentati in prima persona nel suo esilio. In una lettera al grande linguista Raymond de Saussure scrive tra l’altro Freud :

“Forse lei ha trascurato un punto che l’emigrante, invece, percepisce in maniera così dolorosa. Che è – si può solo dire – la perdita della lingua nella quale lui ha vissuto e pensato e che, per quanti sforzi faccia perché gli diventi familiare, un altro linguaggio non potrà mai sostituire. Ho realizzato, mediante una comprensione dolorosa, quanto i mezzi linguistici, che avevo facilmente a disposizione, mi mancano nell’Inglese…. “

Per non parlare poi del fatto che il rapporto con la nuova lingua – e con il terapeuta – è radicalmente diverso se quest’ultima è la lingua di una nuova chance, o quella dell’oppressione, quella che ci “libera” da un vecchio trauma, quella del lavoro cui siamo costretti o quella dell’amore in cui fiduciosamente ci tuffiamo.

In questa babele l’incompletezza dei “mezzi linguistici” per dirla con Freud, l’incertezza cioè dello psicoterapeuta-traduttore non è poi sempre così negativa e limitante, come potrebbe apparire a prima vista. Talvolta – ho constatato – può divenire un iniziale e incoraggiante ponte che il paziente si sente invitato a percorrere, fiducioso che anche le proprie incertezze di “traduzione” saranno comprese e accolte. Un ponte inevitabilmente fragile, come lo è la lingua, a maggior ragione straniera, in cui posso sentirmi accolto o respinto, giudicato o compreso, anche sulla base dei silenzi – impazienti, calorosi, gelidi, imbarazzati, accoglienti- che accompagnano le parole della terapia

Immagine: lettera di freud a Fliess del 2.11.1896

Suggerimento musicale: A. Vivaldi RV 552, Concerto per 3 violini, “per eco in lontano”