Obesità, disturbi alimentari, nuove molecole, microbiota e intelligenza artificiale:

il corpo come crocevia di mente, relazione e biologia. Dal Congresso SISDCA 2025 a Cagliari

Confronto autentico

Non sempre un congresso mantiene le promesse del suo tema; in questo caso è accaduto, e il risultato è stato un confronto autentico tra visioni diverse, capace di intrecciare la clinica, la ricerca e la riflessione culturale.

Sotto la presidenza e la regia di Patrizia Todisco, il Congresso SISDCA di Cagliari ha saputo dare corpo e senso alle parole chiave del suo titolo: interconnessioni, contrapposizioni, contraddizioni.

Le contraddizioni necessarie

La prima contraddizione, la più evidente, riguarda l’obesità: una condizione che in molti Paesi tocca

ormai il 40% della popolazione adulta, e in alcuni Stati degli Stati Uniti raggiunge il 60%.

Eppure non rientra tra i disturbi del comportamento alimentare. Rimane ai margini, come un’anomalia morale più che una malattia: effetto di pigrizia, di eccesso, di colpa.

La Commissione Lancet, nel tentativo di precisare, ha distinto tra obesità preclinica (senza danno

d’organo) e clinica (con danno d‘organo), ma a me sembra trattarsi di una distinzione gesuitica, che rischia di trasformare la medicina in etica del merito: come se la sofferenza dovesse prima degenerare per essere degna di cura.

Con passione medica e argomentazioni scientifiche, Lorenzo Maria Donini ha ribadito che la

medicina non deve aspettare il danno per intervenire.

Curare non significa giudicare, ma prevenire.

Trattiamo l’ipertensione e l’eccesso di colesterolo prima che diventino pericolosi: perché non

dovremmo fare lo stesso con l’obesità?

Forse anche per questo la recente legge italiana che la include tra le patologie trattabili dal Servizio

Sanitario Nazionale segna un passo in avanti: un ritorno a una medicina che cura, invece di

colpevolizzare.

Corpo reale e corpo ideale

Ma c’è un’altra contraddizione, più sottile: quella tra il corpo reale e il corpo ideale.

Il Body Project, ideato e a Cagliari descritto da Eric Stice (Stanford University), ha mostrato che

l’intervento più efficace è spesso quello che riduce il giudizio e restituisce agency alla persona.

In quattro incontri condotti da (peer) educator, gli adolescenti vengono accompagnati a decostruire

gli ideali di magrezza e perfezione e a riscoprire una relazione libera con il proprio corpo. I risultati sono evidenti: meno vergogna, più motivazione intrinseca, più libertà e maggiore perdita di peso.

Tra l’altro, Fiorenza Marchiol ne ha curato la realizzazione nelle scuole di Pordenone, adattando il

modello americano al contesto educativo italiano.

Nuovi farmaci efficaci

Ma si è discusso anche delle nuove molecole farmacologiche — gli agonisti del GLP-1 — che

hanno mostrato risultati fino al 15–20% di riduzione del peso, un traguardo impensabile fino a

pochi anni fa e paragonabile agli effetti della chirurgia bariatrica (cioè gli interventi chirurgici sullo stomaco per perdere peso) .

Come è stato ricordato, però, nessun farmaco può sostituire la trasformazione introiettata dello stile

di vita: senza un cambiamento psicologico reale, la perdita di peso rischia di essere solo una

parentesi biologica, non una cura.

Il microbiota

A completare questa visione sistemica, Vincenzo Di Marzo (Università Laval, Québec, e CNR

Napoli) ha approfondito il ruolo del microbiota intestinale, che cambia nel tempo e si rimodella in

base alla dieta, influenzando il metabolismo, il tono dell’umore e persino alcune funzioni del

sistema nervoso centrale.

Le sue interazioni con i processi infiammatori e con i meccanismi di regolazione neuroendocrina

mostrano quanto sia fragile — e al tempo stesso dinamico — l’equilibrio tra mente, corpo e

ambiente. In fondo, il microbiota rappresenta un ponte invisibile tra il nostro mondo interno e quello esterno: una metafora vivente dell’interconnessione che il congresso ha voluto mettere al centro.

Le interconnessioni che curano

La parte più fertile del congresso è stata forse quella dedicata alle interconnessioni: la consapevolezza che i disturbi del comportamento alimentare non sono isole, ma reti di significato che legano corpo, mente e relazione.

Accanto ai disturbi più noti — anoressia, bulimia, binge eating — sono emerse nuove

configurazioni come l’ARFID (disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo), la Nocturnal Eating Syndrome e il Sleep-related Eating Disorder. Segno non di confusione diagnostica, ma di una clinica in ascolto della complessità.

È apparsa chiara la necessità di un cambio di paradigma: non più semplice multidisciplinarità, ma interdisciplinarità reale, dove psichiatri, psicoterapeuti, internisti, nutrizionisti e riabilitatori

cooperano dentro una stessa visione.

Un movimento che coincide con il superamento del dualismo tra scuole psicoterapiche: non più out-out, ma et-et, un’integrazione tra comportamentale, dinamica, relazionale e trauma-focused.

Un modello integrativo

In questo orizzonte si è inserito l’intervento della collega spagnola Natalia Seijo, tradotto da Francesca Buscaglia, che ne segue da anni il lavoro clinico.

La Seijo propone un modello integrativo che tiene insieme il tipo di attaccamento alle figure

genitoriali, il legame affettivo e simbolico con il cibo, le difese psichiche e la presenza di

comorbidità.

Una prospettiva che invita a leggere i disturbi alimentari non come accumulazione di sintomi, ma come configurazioni relazionali e affettive stratificate, dove il corpo parla il linguaggio delle origini, segnate spesso da traumi che vengono trasmessi da una generazione all‘altra.

Le contrapposizioni feconde

Le contrapposizioni, nel congresso, non sono state negazioni ma tensioni generative.

Giovanni Abbate-Daga ha mostrato come la psicopatologia contemporanea nasca dalle

trasformazioni stesse del nostro tempo: non è la tecnologia la “bestia nera”, ma l’epoca della

velocità, della compressione del tempo, della trasformazione dello spazio e della smaterializzazione del corpo.

I disturbi alimentari diventano allora un tentativo — spesso disperato — di ancorare il sé in un

mondo che cambia troppo in fretta.

I giovani non hanno bisogno di ritorni autoritari, ma di figure adulte capaci di orientare senza

invadere, di restituire fiducia dove l’angoscia occupa lo spazio della presenza.

In continuità, Emanuel Mian ha mostrato come i social media e i processi d’identificazione con gli

influencer plasmino nuove forme di dismorfofobia e di alienazione corporea.Ma anche qui, la tecnologia non è solo il problema: può diventare parte della cura, se usata come spazio riflessivo, non come specchio deformante.

MySmartDiary

Su questo crinale si è collocato il mio intervento, dedicato al progetto MySmartDiary – un ponte tra

digitalizzazione e mentalizzazione – sviluppato con la Fondazione per la Sostenibilità Digitale.

Dapprima ho presentato i risultati di una ricerca su 56 dialoghi simulati terapeuta–paziente, valutati

da tre psichiatri esperti e da ChatGPT come co-valutatore. La coerenza tra giudizi umani e

macchina ha mostrato che l’intelligenza artificiale può analizzare e valutare in modo molto simile

agli psichiatri, ma naturalmente non può sentire. I LLM possono offrire una mentalizzazione

formale, utile nella formazione e nella supervisione, ma non sostitutiva dell’esperienza affettiva

umana.

MySmartDiary è un diario digitale emozionale per pazienti con disturbi alimentari. l’AI propone inoltre al paziente storie specifiche per il suo disturbo in quel momento e dall’interazione che ne segue la app è in grado di fornire ai terapeuti un profilo di mentalizzazione cioè della capacità del paziente di riconoscere gli stati mentali propri ed altrui, valutandone anche il suo decorso nel tempo. Il paziente viene in questo modo indotto a migliorare la sua capacità di mentalizzazione e tra una seduta ed altra ha a sua disposizione una coperta di Linus digitale mentalizzante.

Nel dettaglio, il senso

Forse la sintesi più fedele del Congresso di Cagliari è in una citazione di Emauele Trevi „Nei

dettagli si impastano e si ritrovano luoghi, tempo vissuto e relazioni.”

Nei dettagli — clinici, narrativi, umani — si è riconosciuto ciò che unisce la scienza e la cura, il

corpo e la parola, l’individuo e la cultura.

Le contraddizioni ci hanno costretto a pensare, le interconnessioni ci hanno ricordato che nessuno

cura da solo, e le contrapposizioni hanno mostrato ancora una volta quanto complessi ed

ambivalenti siamo, sia che stiamo dalla parte di chi si fa curare che di chi cura.

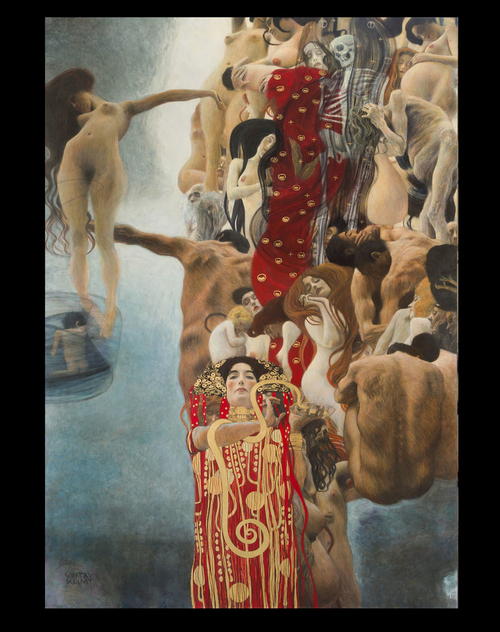

Immagine: ricostruzione della Medicina di Gustav Klimt

Suggerimento musicale: Bon Iver, Holocene